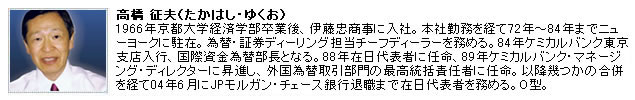

「ビジネスとしてのディーリングに徹す」―高橋征夫 氏[中編]

■NYマーケットに開眼する

会社は、71年8月15日のニクソンショックきっかけに、為替の専門家を育成する決断をする。固定相場制から変動相場制へ移行する時代の訪れと共に、僕はその第1号として72年1月にニューヨークに赴任した。赴任する途中でヨーロッパの銀行を回ってから行きたいと会社に希望したら、普通、駐在員が駐在する時は、現地直行が原則なのだが、会社はそれを特別に許可してくれた。

ニューヨーク赴任の命令が降りた時、実は、僕の心の中は少し複雑な気持ちが交錯していた。サラリーマンは10年ぐらいで辞めて、公認会計士と弁護士の資格を取って10年間仕事をし、そして独立して10年間ビジネスをして、その後はリタイアしようと漠然とだが人生設計を描いていたから、ニューヨーク赴任によって資格のための勉強が中途半端になりはしないかと危惧した。

しかし、徐々にニューヨークマーケットの方に惹きつけられていった。第一に、ニューヨークと東京の市場規模が格段に違う。小さいマーケットなら、だれがドルを買っているとかという情報も必要なのかもしれないが、ニューヨークマーケットのような大きなスケールになると、だれが買おうとだれが売ろうと関係はない。もっと大きな流れの中で為替相場は動いている。為替相場自体だけでなく、金、株式、金利、商品といった様々なマーケットと関連して為替は敏感に反応する。

ニューヨークに来て改めて、相場を動かすのは情報だと再認識した。しかもやはり生の情報が最も大事だ。新聞などのプレスに加工された情報は、どこかで何かが欠落していたりしていて感触が違う。ニュースにしても、ほとんどの場合、表(憶測)と裏(実態)が違う。ニュースのとり方も、表面だけにしてはいけない。経済的なニュースもそうだから、裏手にとればディーリングでも収益チャンスを提供してくれる。

■情報網の開拓にひたすら邁進

近い将来、日本のマーケットもきっとニューヨーク型になる。情報網の開拓をしよう。そのことに没頭している間に、公認会計士と弁護士になることは脳裏から消え去ってしまっていた。

ニューヨークは情報量が多いが、多いことイコール良い情報ではない。情報が多い中で、どの情報を選びどう解釈するかが、最終的に収益につながるかつながらないかの分岐点になる。情報の収集は、人脈を通じて得る情報が最も大切だと思った。しかも、大手銀行の良いディーラーとコンタクトすることだ。そして、情報はギブ&テイクの関係だということ。相手が良い情報を持っているからといって、いきなりこちらが電話しても相手にしてくれるわけではない。相手にもこの人は意見や情報を交換する価値があると思われなくてはいけない。

ニューヨークだけでなく、世界中に生の情報網を持とうと僕が発案して、毎年ニューヨーク、東京、ロンドンの担当者で世界の銀行を回るツアーも始めた。情報の集め方、その情報はどの程度額面どおりに受けとれるのか、いやむしろ反対サイドをチェックしたほうがいいのではなかろうかなど、この時にノウハウを確立した。

情報に力を入れるやり方が功を奏し、ニューヨークの自己勘定で持っていたポジションはそれ程大きくはなかったが、それでも相当活発に取引していたので、自分の名前はマーケットで知られるようになっていった。幸運にもコンスタントに儲けることができ、僕の利益が伊藤忠アメリカの利益に貢献することができた。

僕にとって、為替は、情報の真実を知ることや情報を正確に受け止めることの重要性を教えてくれた。世の中に流れている情報の多くが脚色されていたり、誤報だったりで、それをいかに正確に受けとるかという訓練ができたことは価値の有るものだと思っている。

1984年1月、ニューヨーク勤務を終えて帰国した。商社の駐在員は通常5年間の駐在と決まっていたが、マーケットをもっと理解したい気持ちがいっぱいで、会社に駐在期間の延長をお願いしたら、結局例外的に12年間もニューヨークにいることになった。帰国して審査部の国際情報チームの課長に抜擢された。同期ではトップの昇進だが、為替とは無関係な部署だ。伊藤忠でのキャリアをとるか、為替の道を行くかの選択に直面し、ニューヨーク時代から自分を可愛がってくれた専務に相談しに行った。

専務は「君は早く会社を辞め自分の道を行くべきだ。僕は他に能がないので、この会社にしがみついていること以外しようがないのだ」と言った。これで決心がついた。部長に辞めることを言いに行ったら「君は慰留してもどうせ思い止まる男じゃないから、決まったら言いに来い。伊藤忠が協力する」と言ってくれた。伊藤忠は懐が深かった。僕に為替を学ぶ機会を与えてくれことに大変感謝している。それに、僕が迷惑をかけた諸先輩・同僚・後輩とは今でも兄弟のようなお付き合いをさせていただいている。

■東京で一番の為替銀行を目指す

いくつかオファーがあった中で、ケミカルバンクに移ることに決めた。ケミカルは、人間がゆったりしていて、為替のチームワークも良かったので、僕がニューヨークにいる頃から好きな銀行の一つだった。また、当時、ケミカルのロンドンが、非常に活発に為替をやっていて、ロンドンのヘッドだったガイ・ヒールドとは、マーケットでよく情報交換をしていた。

ケミカルには、良い情報を利用しもっと大々的に相場が張れるという意気込みだけで入行したわけではなかった。当然のことながら市場でのプレゼンスは大切だが、ケミカルは、銀行だからお客さんが第一だ。お客さんに良い情報を提供し、顧客数を増やして、それで最終的に東京で一番の為替銀行になろうと考えていた。だから、世界のネットワークを通じてできるだけ良い情報を集めてお客さんに提供し、できるだけ良いアドバイスをしようとした。

その結果として、顧客数もドッと増え、おかげで、ユーロマネーのランキングで1999年と2003年に1位になった。僕がケミカルに入行した1984年は、為替資金部の人員は10名程度だったが、3回の合併を経てJPモルガン・チェース銀行に名称が変り、為替チームも50名程度の所帯になっていた。

1985年9月22日のプラザ合意は、アメリカの議会筋の流れなどのソースで、ある程度の感触を受け取っていた。プラザ合意はビッグイベントであっても現実の相場を見て粛々とディーリングを行うという感じだった。よくインタビューで「今の仕事をしていて、特にエキサイティングだったり、印象に残った局面はいつか」などと訊かれることが多いが、僕はいつも「特にありません」と答える。例えいかなる世紀の大相場であっても感情に左右されることなく平常心で冷静に対応していくのは、僕が、あくまでも相場をギャンブルではなくビジネスととらえているからだと思う。

(後編に続く)

*2009年8月27日の取材に基づいて記事を構成

(取材/構成:香澄ケイト)

【前編】世界旅行で“為替”と出会った

【中編】相場を動かすのは情報だ

【後編】メジャードリスクでディーリングする

>>「The FxACE(ザ・フェイス)」インタビューラインアップへ