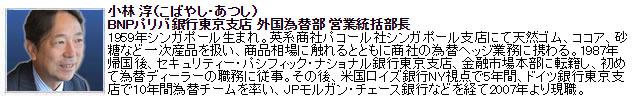

「自分が看板−閃きと努力で勝負」−小林淳 氏[前編]

■おやじの背中−商社マンの父の影響

父が天然ゴムの輸入に関しては、日本で最大手だった加商(現豊田通商)のシンガポール支店の支店長として、10年間、当地に駐在していたことから、私は1959年にシンガポールで生まれた。5歳で日本に帰国したのだが、冬だったことからシンガポールでは目にしたことがない石油ストーブの上で、祖母が餅を焼いてくれたのが、最初のカルチャーショックだった。

私は3人兄弟の次男坊。つまり真ん中と言うことで、両親の目が他の兄弟よりも行き届かなかったせいか、自由奔放に育ってしまった。最もその性格が開花したのは中学生のときだった。勉強などまったくせずに遊んでばかりいた。

そんなやんちゃ坊主でも、一つだけ一生懸命やっていたことがある。父がゴルフ好きだったので、私もよく連れられて小学4年生からゴルフの練習をしていた。高校生になると、プロゴルファーになることを夢見るようになった。日本大学(以下、日大)に進学した理由の一つは、当時、日大のゴルフ部が最もプロゴルファーを輩出していたということもある。プロゴルファーになる夢は叶わなかったけれども、今でもゴルフに飽きることなくプレーしている。

私が大学生になったときには、父は商社を辞めていて、個人で天然ゴムの輸入会社を始めていたので、私も手伝うようになった。父に連れられて、タイやマレーシア、インドネシアなど、天然ゴムのプランテーションを一緒に回ったことが将来の私の進むべき道を示唆してくれたのではないかと思っている。この旅の間に、私の心を強く捉えたのは、父が見せてくれた人脈、つまり「人とのつながり」だった。どちらかと言えば、スポット・ディーラーよりもカスタマー・ディーラーのキャリアの方が長いのは、この“人間好き”な性格のせいかも知れない。

就職は、父の伝手で英系商社のパコール社シンガポール支店に決まった。そこのマネージング・ディレクターのドイツ人が父の親友だったことから、私を預かってもらうことになったためだ。生まれてから5歳まで育った場所で、また父と同じような仕事をするようになるとは感慨深かったが、そのような感傷にふける暇もなく、新入社員にとって未知の世界でやるべきことは多かった。

その一つが、天然ゴムの検品だった。パコール社シンガポール支店が取り扱う東南アジアの一次産品の中でも、天然ゴムは最も主流であり、現地の積み出し業者が、品質の悪い天然ゴムを品質の良いグレードにごまかしてパッキングして輸出することを防ぐために現地に飛んでチェックをするのだ。タイ、マレーシア、インドネシアには頻繁に行かされたものだ。しかし、これらの国に行くたびに、日本に居たら経験できないようなさまざまな出来事(危険な目にも)に遭遇し、また人とのつながりも広がって行った。

■商社で為替ヘッジを担当

商社の場合、こういった一次産品に関わる為替リスクを、為替先物市場でヘッジするのが一般的だ。パコール社も同様に為替ヘッジを行っていて、そのうちに私はその業務を担当するようになった。シンガポールだったので、“IMM”(シカゴ・マーカンタイル取引所の通貨先物市場)とリンクする“SIMEX”(旧シンガポール国際金融取引所、現SGX:シンガポール取引所)で、為替ヘッジを行っていた。

私が為替を始めた約1年後の1985年9月22日に為替市場の歴史では有名な「プラザ合意」があった。ここからまさに激動の円高時代が始まったため、私も為替の面白さにハマっていった。私の中では、本格的に為替の仕事をしたいと言う気持ちが沸々と芽生えていた。為替をやるのであれば、やはり銀行に入るしかない。

求職活動のプロセスの中で面接を受けに日本に帰ったりもしたが、セキュリティー・パシフィック・ナショナル銀行(現バンク・オブ・アメリカ、以下、セパック)に応募したのは、日本経済新聞(以下、日経)の日曜日の求人欄を見たことがきっかけだった。ちょうど日本経済がバブルに向かっていく時期で、為替のディーリングも活発化していたため、日経には、外資系銀行の為替チーム拡張のための求人広告が、毎週5〜6行ほど出ていたものだ。

ある日、セパックのモーリス・ラムというセールス・チームの統括者から電話が掛かってきて面接に呼ばれた。そのときに、「何か為替に関わる資料」を持って来るように言われたので、グラフ用紙に手書きしたチャートを持参した。それを見て、モーリスは大変驚いた。というのも、通常、ドル円はドルを基軸にチャートを描くものだが、私は円が基軸となっているSIMEX市場でトレードしていたため、チャートが逆向きに描かれていたからだ。「これ、逆じゃないか」と言われて、「いや、逆じゃない」という押し問答をした後で、彼は私に「銀行では、チャートはドルを基軸に書くものだぞ!」と諭すように言った。

続いて彼は、「そのチャートを見て、相場を語ってみろ」と言うのである。今考えてみると、極めて実践的な面接だった。もっとも、自分はマーケットをよく見ていたし、シンガポールに居たのだから、英語に問題はなかった。私の相場分析を聞いた彼から、その場で「ベリー・インプレッシブ(大いに感心した)」と伝えられた。つまり、面接は即時に合格だった。モーリスは、銀行に転職するという私の人生の転機に大きな影響を与えた人間の一人で、今でも親しくさせてもらっている。

翌日、ジェネラル・マネージャーの石井正敏さんと面接し、給料を決めるプロセスに臨んだ。と言われても、実は基準がまったく分からない。悩んでいると友人の一人から、「それはステップアップなのだから、今の給料より50万円や100万円は高く言うものだぞ」とのアドバイスを受け、意を決し、「今までの給料より100万円アップではいかがでしょう?」と言ったら、「あっ、OKだよ」と返答され、その場でアッサリと決まってしまった。

■「自分が看板」で仕事をする

入社後に、自分と同世代の連中は、最低でも500〜600万円程度の給料をもらっていたことが分かり、「おまえ、なんでそんな安い給料で働いているの?」とビックリされた。自分は、海のものとも山のものともつかない人間だから、それで十分満足だったが、半年ほどして彼らが進言してくれたことから、給料は他の人と同等レベルに引き上げられた。皆、「良かったな。これで俺らと一緒のレベルになって」とまるで我がことのように喜んでくれた。セパックには良い同僚が多かった。

私は、英語が達者だったので、最初はテレックスや電話による海外からの取引などを担当していたが、そのうち日本の顧客を担当させられるようになった。当時の為替市場は何しろ急激な拡張期で、市場にはいくらでも商いがあったため、アッという間に、ものすごい数のしかも大手の顧客を担当させられるようになった。仕事は楽しかったし、大きなやり甲斐を感じていた。私は外交的で超ネアカ人間だから、カスタマー・ディーラーの仕事はまさに適職だと思った。

銀行における営業のイロハは、すべてモーリスに教えてもらった。彼は私の師匠だった。その中でも、彼が言ったことで最も印象的だったのは、‟銀行の看板を背負っているセールスマンは大成しない”ということだった。銀行の看板は決してアドバンテージではない。むしろ、銀行の看板に頼り過ぎるマイナス面は多いものだ。それよりも自分自身が看板であって、自分を認めてもらって初めて顧客との良好な関係が構築できるようになる。同時に、自分がスキルを上げていかないと優秀な方々には付き合ってもらえない。自分はモーリスから教えられた教訓を常に胸に刻み、今では私の部下となる人たちにもそれを必ず伝えるようにしている。

(中編に続く)

*2014年10月20日の取材に基づいて記事を構成

(取材/文:香澄ケイト)

【前編】人とのつながりが将来の道を示唆

【中編】正統派でなくても発想と努力次第で社会で勝てる

【後編】キャリアと知見を次世代に伝える

>>「The FxACE(ザ・フェイス)」インタビューラインアップへ