習近平氏、世界分断にらみ「強国」急ぐ 中国共産党大会

・中国共産党大会で習近平氏が「強国」建設を強調した

・世界の分断が強まるなか、ハイテク技術などの海外依存を懸念している

・中国式の発展モデルを世界に輸出し影響力を強める考えも表明した

【北京=川手伊織】16日に開幕した中国共産党大会の活動報告で、習近平(シー・ジンピン)総書記(国家主席)は「強国」建設への意欲を前面に出した。中国はハイテク技術などを巡って米国との対立が深まる。中長期的な世界の分断をにらみ、海外に依存しない先端技術の開発や高度人材の育成を急ぐ。

「核心技術の争奪戦に勝利せよ」

習氏は今後5年間の重要目標として、海外に依存しないハイテク技術の開発を加速させることを掲げた。技術力を持つ中小零細企業の成長を促し、優秀なエンジニアなど高度人材の育成でも国際的に優位にたてる「製造強国」を目指す。

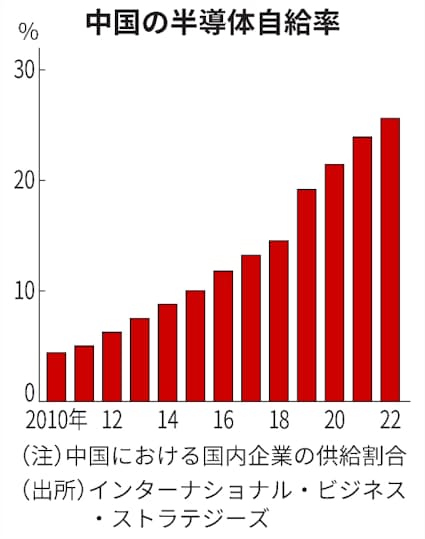

米インターナショナル・ビジネス・ストラテジーズの推計によると、中国の半導体自給率は2022年時点で26%だった。この10年間で20ポイント近く高まったとはいえ、当面は海外の技術への依存は続く。

科学技術の強化にまい進するのは、覇権争いを挑む米国の存在が大きい。米国を中心に、半導体などのサプライチェーン(供給網)で中国排除の動きが進む。米国は今月7日、スーパーコンピューターなどに照準を定めて中国への輸出規制を強めた。

こうした包囲網に立ち向かうため、自国だけでまかなえる技術力の強化が欠かせず、供給網の整備などで強国を急がざるを得ない。取り組みが遅れれば、その分、中国の劣勢は強まることになる。

中国の名目国内総生産(GDP)は、30年代前半にも米国を上回るとの予測がある。経済規模が接近するほど、米国の対中警戒感は高まり、中国を取り巻く封鎖網は強まる公算が大きい。強国に向けた挑戦は時間との戦いといえる。

「低所得者の収入を底上げする」

習氏が国内の経済社会政策として重きを置いたのが、格差の縮小をめざす「共同富裕(共に豊かになる)」政策だ。税や社会保障を通じた分配の強化で低所得者の収入を底上げし、4億人超とされる中間所得層を増やすとした。

中国では都市内の格差が広がっている。世帯ごとの1人当たり可処分所得をみると、上位2割と下位2割は6.1倍の開きがある。15年の5.3倍から拡大傾向にある。とくに住宅を「持てる者」と「持たざる者」の格差は大きい。若い世代の出産をためらわせ、少子化を加速させている。

習指導部は経済構造改革の一環として、固定資産税に相当する不動産税を導入する道を探ってきた。21年10月に開いた全国人民代表大会(全人代、国会に相当)の常務委員会で、国務院(政府)に一部都市での試験導入を認めた。

ただ中国財政省は22年3月に導入の先送りを発表した。新たな税負担になるとして、北京などで複数の物件を持つ党幹部の子弟や富裕層の反発も強い。習氏が3期目に入っても全国的に導入するのは容易ではない。

経済成長が鈍って税収などが伸び悩めば、分配強化は容易ではない。ネット産業への規制のように、分配強化の名の下で民間企業への統制を強めれば、成長が一段と停滞する恐れもある。

「中国式現代化を人類に提供」

習氏は活動報告で「中国式現代化」という概念を強調した。「戦争や植民地支配、略奪など発展途上国を不幸に陥れたかつての現代化の道は歩まない」として、植民地時代の欧米諸国などとの違いを訴えた。

厳しい国家の統制のもとで経済成長をめざすモデルを発展途上国などに広め、大国として外交を推進する狙いとみられる。「人類が直面する共通課題の解決に向け、中国の知恵、中国の案、中国の力を提供する」とも明記し、米欧とは異なる価値観の陣営を構築する考えをにじませた。

習氏は民主についても「中国式」を際立たせた。「人民民主は社会主義の生命だ」と明記して制度整備の必要性を指摘する一方、具体策では「愛国統一戦線を強固にし、発展させる」と掲げた。党の統制の下での民主であることを訴えた。

台湾問題については米国などには厳しい姿勢を示すが、台湾の人々を取り込む思惑もみせた。武力行使を選択肢としつつ「対象は外部勢力からの干渉とごく少数の『台湾独立』分裂勢力およびその活動であり、決して広範囲な台湾同胞に向けたものではない」と強調した。

習氏は「強国が弱国を虐げ、だまし取り強奪する」覇権主義により、人類が「かつてない試練」に直面しているとの認識を示した。一方、中国は「平和外交」を一貫しており、「事柄自体の是非に基づき立場や政策を定める」と主張。ウクライナ侵攻を続けるロシアへの擁護姿勢などへの批判が強まるなかでも、自らの論理を貫く構えをみせた。

【関連記事】

※掲載される投稿は投稿者個人の見解であり、日本経済新聞社の見解ではありません。

この投稿は現在非表示に設定されています

(更新)